主要三和音の代理として II6, VI, VII やラモーの五六の和音を 使用することができることは既に述べた。 本章ではこれら以外の副三和音や副七の和音の使用ついて述べるのだが、 先に対斜と呼ばれる現象について言及しておく。

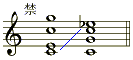

半音変化した和音への連結では増一度進行が含まれる。 この増一度進行が異なる声部間にあるのは、対斜といって禁じられている。 というのも増一度進行は同一声部で行うのが望ましいからである。

転調や他調の和音を借用した際には、こういった対斜を顧慮する必要がある。 また対斜でなくても半音変化を含む進行を行うときには、 不自然な動きをしないように心がけなければならない。

下属和音の代理として II を基本位置のまま使用することができる。 この和音は II - V のように属和音や属七の和音に連結することが多い。 その際には上三声部が下行進行する方が良い。 特に短調では増二度進行を含むから注意が必要である。

II - V という連結では根音が四度上か五度下へと進行する。 このような和音連結は終止的結合と呼ばれている。 終止的結合の根音進行は V - I の時の根音進行と同じであり、 そのために和声的に満足な連結を行うことができる。

これまでに述べた以外の副三和音が用いられることははなはだ少ない。 用いられたとしても転調における仲介和音や他調の借用である。

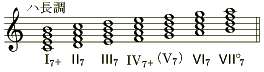

まず長調の副七から見てみよう。

ラモーの五六の和音の基本位置である II7 が 下属和音の代理として用いられることがある。 短七度の解決や七音の予備などは属七の和音と同様である。 終止的結合になるように、属和音か属七の和音へと続けることが多い。 II7 - V7 という連結は不協和音から不協和音へと進んでおり、 本来の意味では解決をしたことにならない。 しかし終止的結合によって充分な満足感が得られるため、 このような連結を終止的解決といい、 不協和音の解決を行ったものとして取り扱う。

これ以外の副七が使用されることは非常に少ない。 しかし正しく使用されれば新鮮で効果的な和音へとなるだろう。

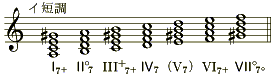

次いで短調の副七。

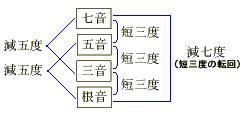

減七度を含む VII7 の和音は 減七度の和音または減七といい、 響きが良いので使用されることがしばしばある。 減七は八度を短三度で等分した特殊な形をしている。

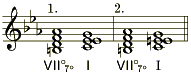

減七は二つの減五度を解決する必要があり、 その結果として主和音へと進むことになる。 短調の主和音はもちろん、同主調の長調の主和音へ解決することもできる。

減七は転回しても和音の響きは全く変わらない。 イ短調の減七の第一転回はハ短調の減七と同じであり、 第二転回は変ホ短調、第三転回は嬰ヘ短調の減七と等しい。 つまり一つの減七の和音は四つの短調で共通であり、 言い換えれば十二の短調の中には三通りの減七しか存在しえないのである。 そのため調性にとらわれず突然に他調へと進むことができるし、 他調から何の前ぶれもなく減七の和音へ向かうこともできる。 その際の対斜も顧慮しなくても良いとされている。

他に短調の副七で用いられるのは下属和音の代理としての IV7 で、 これは属和音に解決される。

長調でも短調でも副七の和音には響きの良くないものが多いので、 属七や減七のような和音に変化させ、他調の和音の一時借用の形にすると良いだろう。

代理和音として使用される和音を機能ごとに分けておく。

ただし副三和音や副七の和音は、 前後の和音などによってその機能が若干変化するので注意が必要である。

なお特別な場合として、短音の属和音を短三和音のままで用いられることがある。

制作/創作田園地帯

2000/09/15初出

無断転載を禁じます。リンクはご自由にどうぞ。

Copyright © 2000-2005 Yoshinori SUDA. All rights reserved.