転調とは文字通り調を転ずることである。 転調と一言でいっても、 他調の和音を臨時借用するだけの一時的な転調もあるし、 反対に新たな調に完全に移るような転調もある。 新たな調を確固たるものにするためには、 その調の終止形を完全な形で登場させなければならない。 従ってそうしない場合は一時的な転調であるか、 或いは転調する際の経過的な調である。

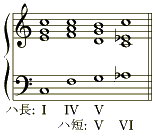

ハ長調とハ短調のように主音が同じ長調と短調を同主調というが、 これら二つの調を分ける点、 即ち長調と短調の境界は畢竟するところ主和音である。 というのも短調の属和音で短三和音を長三和音にする事は承知の通りだが、 言ってみればこれは同主長調の属和音を借用しているのである。 短調に比べると稀だが同様の事が長調でも行われる。 つまり長調の下属和音を短三和音にする事がある。 よって長調と短調の相違点は主和音のみに絞られる。 主和音は調の最も柱となるべき和音であるから、 これだけでも長調と短調を性格づけるに充分であるが、 同主調の近親関係を利用した長調と短調の交流現象が多く見られる。

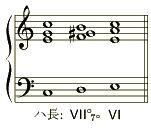

譜例は長調の偽終止における短調の借用を示している。 長調の属和音と短調のそれが同じ和音であることを利用しているのである。 また第六章で述べたピカルディ三度も長調と短調の交流の一つと考えられる。 同主調ではないがイ短調とハ長調のような平行調間の交流もしばしば見られる。

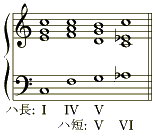

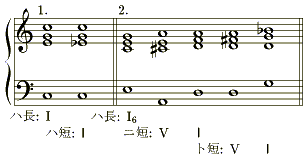

さてこれより転調の方法をより一般的に述べるが、 簡単に言えば転調は二つの調に共有されている和音を利用するのである。 例えばハ長調の VI はイ短調の I と同じ和音であるから、 これを利用して次の譜例の1のようにハ長調からイ短調へと転調することができる。

要するに二つの調で共通の和音があれば、 これを新たな調の和音と思いなおして進んで行くのである。 属七の和音はもちろん、 ナポリの六の和音や増五度の和音のような変化和音も転調を媒介することができる。

異名同音的な変換を行えば更に共通和音を考える事ができる。 例えばハ長調の増六の和音は変ロ長調の属七と同じであるし、 ハ長調の下属和音はイ長調の主和音の四六と同じとであるといった按配である。

また次のように転調した調から更に先の調へと進むことも可能である。

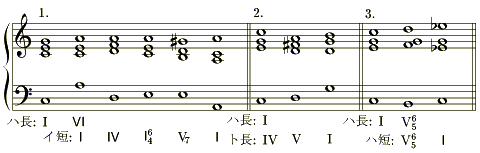

減七の和音が調整的に不明確な和音であると述べたが、 これを利用して突然に減七を登場させて他調に転調することができる。 この際に起こる対斜は考慮しなくても良いし、 短調でも長調でも直接に解決できるから、 転調する時に非常に便利な和音といえよう。 次の譜例ではハ長調への転調を行っているのだが、 最初の和音は何であっても良いのである。 この性質は調性的に離れた調へ転調する際に活用できる。

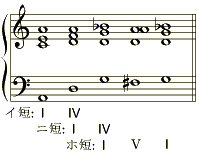

また特定声部の半音変化によっても転調が行える。

譜例の1は最も単純な例、 実際は2のように半音階的な旋律を繰り返すことで目的の調に達する。 半音変化には上げるか下げるかで二通りあるが、 どちらか一方で統一した方が滑らかな感じがしてよろしいかと思う。

以上、転調の仕方を簡単に述べた訳だが、 ここでは説明のために転調するまさにその部分だけを取り出して考えた。 実際の楽曲の中で転調する際には、 前後関係や終止を充分に意識し、 完全な転調には新たな調の終止形が必要であることを忘れてはならない。

鍵盤上には長調短調それぞれ十二の調があるが、 この中でも関連の深い調を近親調と呼び、 それらの調が近親関係にあるという。 最も近親関係が深いとされるのは次の四つである。

同主調は同名調などともいい、主音が同じ調のことである。 例えばハ長調の同主調はハ短調であり、反対にハ短調の同主調はハ長調である。

次に平行調(並行調)は、関係調ともいうが、 調号が同じ調の関係を指す。 例えばハ長調の平行調はイ短調であり、イ短調の平行調はハ長調である。 平行調の主音は常に短三度関係になっている。

属調は主音が完全五度上にある調を指す。 属和音を主和音とする調といってもいいだろう。 例えばハ長調の属調はト長調であり、ト長調の属調はニ長調である。 またイ短調の属調はホ短調である。 主調に対して属調の調号は嬰記号が一つ増えるか、 或いは変記号が一つ減る事になる。

また下属調は主音が完全五度下、 つまり完全四度上にある調であり、 ハ長調の下属調はヘ長調である。 属調と下属調はちょうど対の関係で、 ハ長調の属調がト長調であれば、 ト長調の下属調はハ長調であるといった具合である。

近親調の近親調も関連性の深い調であるといえる。 例えばハ長調と、その属調の更に同主調であるヘ短調とでは、 厳密にいうと近親調ではないけれども、 近親調に準ずる近親関係を持っているといえるだろう。 つまり近親調は二つの調の近親関係を測るための一つの尺度といえる。 当然ながら転調は近親調へのものが普通に行われるので、 近親調への転調を自然転調と呼び、 それ以外の転調を変格転調と呼ぶことがある。

制作/創作田園地帯

2001/03/04初出

無断転載を禁じます。リンクはご自由にどうぞ。

Copyright © 2001-2005 Yoshinori SUDA. All rights reserved.